Oui c’est moi Vampirella

Malheur à ceux qui ne m’aiment pas

Oui, oui, oui, mon cœur est en fer

Je fais l’amour comme une panthère

Mes amants, je les écorche vifs

Et je les fouette, je leur coupe le pif

J’fais des trucs cochons avec des chaînes

Aux minets du 16ème

Pourchassant les puceaux en fuite

Le démon du sexe m’habite

Venez là mes petits amis

Car c’est la fête aujourd’hui

C’est la, c’est la, c’est la

Salsa du démon

Salsa du démon

Salsa du démon

Salsa du démon…

En France, les festivités de l’été 1980 sont hantées par une troupe de démons lubriques, le visage grimaçant et le corps monté sur ressort. Armés de tridents, ils dansent et sautillent au rythme d’une section de cuivres qui mêle sans complexe le big bang à la salsa, et le ska à la variété. Le Grand Orchestre du Splendid promet l’enfer sur terre, avec luxure garantie 100% péché capital. Au micro, des meneurs de revue d’un genre bien particulier se succèdent pour entonner des paroles qui convoquent tous les clichés du fantastique, sans omettre de les arroser copieusement d’évocations grivoises. Aux côtés de Belzébuth en satyre et d’une sorcière maléfique, se distingue une certaine Vampirella, suceuse de sang nymphomane et dominatrice, bas résilles et fouet claquant. C’est le début d’une décennie qui, dans la foulée de la libération sexuelle post-mai 1968, a relégué toute inhibition au placard. Comme sous le coup d’une saison torride qui durerait plusieurs années, la société du spectacle n’est plus seulement sexy, elle adopte un érotisme institutionnalisé. Au programme, pour le grand public : coquinerie, nudité et allusions olé-olé. Le tout occupe une fonction décorative. Le corps de la femme ne raconte rien de particulier, sinon l’état d’esprit d’une époque hédoniste jusqu’à l’excès. La chair n’est surtout pas subversive. Elle s’offre au regard. Mieux : elle s’impose. Comme la Vampirella de « La Salsa du démon », la société traque le puceau, pour lui donner matière à fantasme. C’est l’époque triomphante du plat préparé à réchauffer, et le désir n’échappe pas à sa lyophilisation.

Mordu de Playboy

Il n’en allait pas tout à fait de même à la fin des années 1960, de l’autre côté de l’Atlantique. Le rapport à la représentation est très différent, en particulier pour le public adolescent, celui qui lit des bandes dessinées. À ce moment-là, on ne harcèle pas le puceau, c’est lui qui court après tout ce qui pourrait nourrir sa libido. L’image et l’imagination n’ont pas déjà été dépossédées de leur pouvoir sur les sens, et l’une soutenue par l’autre suffit à faire naître tout un monde palpitant de vie pour qui se trouve encore à son seuil. La bande dessinée a pu jouer ce rôle, et la Vampirella originelle, la seule et unique, en particulier. Un magazine à son nom est lancé en 1969 par James Warren, le fondateur de Warren Pusblishing. Au milieu des années 1950, il a eu une vision : ébloui par le Playboy d’Hugh Hefner, il s’est lancé dans l’aventure éditoriale avec un éphémère ersatz de ce parangon de la presse masculine. After Hours ne dure que quatre numéros, le temps pour Warren de comprendre qu’il lui faut trouver sa propre formule. En compagnie de Forrest J. Ackerman, alias « Mr. Science Fiction », il fonde en 1958 Famous Monsters Filmland, un magazine consacré au cinéma fantastique et de science-fiction. Les fans de série B trouvent là un moyen de cristalliser leur passion et le titre obtient un succès immédiat, rapidement culte. Dès lors, même si Warren lance d’autres publications avec des fortunes diverses, c’est sous le signe des mauvais genres qu’il se fait un nom.

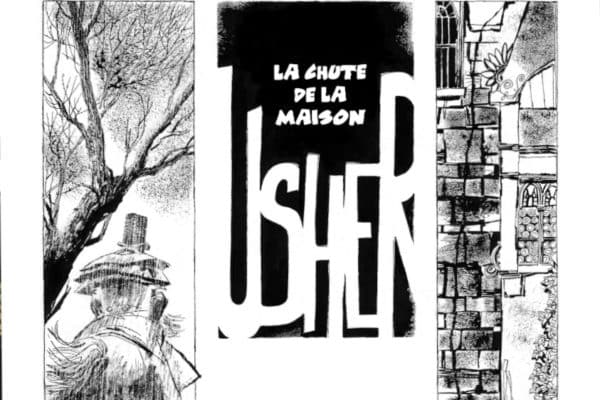

En 1964, il crée le cultissime Creepy, bientôt suivi par sa déclinaison Eerie : dans la lignée des Tales from the Crypt des années 1950, au destin contrarié par la censure, les deux revues enchaînent les histoires courtes entre fantastique et horreur. L’ensemble, magique, jouit d’une qualité impressionnante. Mais, dès 1967, la success story s’étiole. Problèmes de trésorerie et de distribution, départ des auteurs vedettes pour d’autres destinations plus rémunératrices… Warren est dans la tourmente. Alors qu’il ne s’en sort plus avec ses précédentes créations, il tente un coup de poker : il mise sur un nouveau concept. Avec Ackerman, il a récemment vu au cinéma Barbarella de Roger Vadim avec Jane Fonda, adapté d’une bande dessinée de Jean-Claude Forest. Warren n’a dès lors plus qu’une idée en tête : créer une héroïne au sex appeal redoutable pour la mettre à la tête d’un magazine de bande dessinée éponyme. Ce faisant, il revient à sa première impulsion concernant le modèle Playboy, mais transfiguré par l’imaginaire horrifique. Il s’agit donc de concevoir une playmate d’un autre monde, une projection fantasmatique pour papier imprimé. La figure du vampire s’impose rapidement parce que son champ d’exercice est consubstantiel d’un certain érotisme nimbé de macabre : entre noctambulisme et volupté, ces créatures mordent et embrassent en un seul geste, elles enlacent et étranglent tout à la fois, elles donnent la mort et l’infini jouissance, elles invitent à un stupre qui chavire dans l’abolissement de toutes les limites, par-delà le plaisir et la souffrance. Mais ce sera un vampire au féminin, une fille de la nuit jeune et troublante, propre à dépoussiérer l’archétype gothique. Dans le sillage des héroïnes sexy de la deuxième moitié des années 1960 (Emma Peel, Modesty Blaise, les James Bond Girls…), Vampirella met en valeur sa plastique de pin-up grâce à une combinaison moulante qui voile tout juste plus qu’elle ne dévoile. Les touches de couleurs alternent la provocation (le rouge) et le mystère (le noir), encadrant une chair enivrante par sa façon de se diluer dans le blanc de la page, inaccessible et pourtant constamment offerte au regard. La créature n’a pas encore de personnalité qu’elle possède déjà de sérieux avantages, sa dimension érotique se trouvant concentrée dans une expression graphique d’une force éprouvée. En concevant les grands traits de Vampirella, Warren capitalise sur une formule bien connue depuis deux décennies au moins, alliant horreur et glamour, comme celle qui a fait, au cinéma, le succès des productions britanniques de la Hammer.

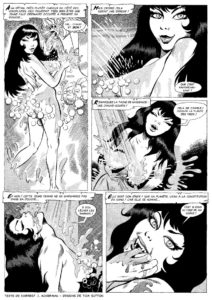

Barbarella est passée par là

Et ce n’est pas tout. Le marrainage de Barbarella inspire un pas de côté science-fictionnel : Vampirella sera une « fille des étoiles », dont la provenance extraterrestre réinvente astucieusement le mythe vampirique. Si le gothique a toujours quelque chose à voir dans l’ADN du personnage, sa modernité doit être elle aussi indiscutable. Pour donner vie à ce qui n’est encore qu’une idée, Warren demande à son complice Ackerman d’imaginer une histoire pour introduire Vampirella dans sa propre revue. Au dessin, il est accompagné par Tom Sutton. Ce récit inaugural ne satisfait que moyennement Warren, qui regrette le ton frivole adopté par son camarade. Il est pourtant en cela très proche du film de Roger Vadim et son second degré pop. En témoigne les premières pages qui montrent Vampirella prenant une douche de sang. L’orientation pin-up ne fait aucun doute, de même que la sensualité très stéréotypée de la scène, qui associe, au milieu des caresses, la douche à une jouissance orgasmique. Lorsque les canines pointent au seuil de ses lèvres, Vampirella est au comble de l’excitation. Le ton est donné d’emblée : la narration est prétexte à une exhibition voyeuriste du corps féminin et de sa mise en scène érotique. Physiquement, pour parfaire la généalogie avec la figure de la jeune fille à épingler au mur, Vampirella évoque Betty Page, sa chevelure noire et sa frange aérodynamique – sans compter son corps sculptural.

La suite contextualise les origines de l’héroïne. Elle nous est montrée native de la planète Drakulon, où les ruisseaux et les rivières charrient un sang nourricier plutôt que de l’eau. Les habitants de ce monde littéralement sanguinolent sont dotés des mêmes pouvoirs que nos vampires : ils peuvent déployer des ailes, se transformer en chauve-souris et se rendre invisibles. Il n’empêche qu’ils vivent dans la paix et l’harmonie, du moins jusqu’à ce qu’une sécheresse épouvantable ne les frappe et les condamne à la disparition… Pour Vampirella, la providence vient du ciel, sous la forme d’un vaisseau spatial terrien qui s’échoue sur la planète. Nouveau clin d’œil à un film sorti en 1968, le bâtiment est baptisé « Arthur Clark », du nom du coscénariste de 2001, L’Odyssée de l’espace de Stanley Kubrick. Ses passagers ne se montrent pas très amicaux avec Vampirella, qui se venge en plantant ses crocs dans leur jugulaire. Elle découvre qu’elle peut étancher sa soif grâce à ces individus venus d’ailleurs. La Terre devient son El Dorado, avec tous ses gens qui ont « de l’eau [qui] coule dans leurs veines ». Pour elle, un buffet inépuisable vient de s’ouvrir – pour nous, le festin se fait synonyme d’hécatombe, la mort n’ayant que rarement revêtu des traits aussi aguicheurs.

La suite contextualise les origines de l’héroïne. Elle nous est montrée native de la planète Drakulon, où les ruisseaux et les rivières charrient un sang nourricier plutôt que de l’eau. Les habitants de ce monde littéralement sanguinolent sont dotés des mêmes pouvoirs que nos vampires : ils peuvent déployer des ailes, se transformer en chauve-souris et se rendre invisibles. Il n’empêche qu’ils vivent dans la paix et l’harmonie, du moins jusqu’à ce qu’une sécheresse épouvantable ne les frappe et les condamne à la disparition… Pour Vampirella, la providence vient du ciel, sous la forme d’un vaisseau spatial terrien qui s’échoue sur la planète. Nouveau clin d’œil à un film sorti en 1968, le bâtiment est baptisé « Arthur Clark », du nom du coscénariste de 2001, L’Odyssée de l’espace de Stanley Kubrick. Ses passagers ne se montrent pas très amicaux avec Vampirella, qui se venge en plantant ses crocs dans leur jugulaire. Elle découvre qu’elle peut étancher sa soif grâce à ces individus venus d’ailleurs. La Terre devient son El Dorado, avec tous ses gens qui ont « de l’eau [qui] coule dans leurs veines ». Pour elle, un buffet inépuisable vient de s’ouvrir – pour nous, le festin se fait synonyme d’hécatombe, la mort n’ayant que rarement revêtu des traits aussi aguicheurs.

Barbarella sillonne l’espace à la recherche d’aventures charnelles, Vampirella adopte une trajectoire similaire pour semer la mort. Le premier récit se conclut sur une ouverture qui se veut délicieusement effroyable : « Terre, prends garde ! Vampirella arrive ! » Le final s’inscrit dans la veine des récits publiés dans Creepy et Eerie, laissant à attendre une suite aux implications catastrophiques, mais sans se départir d’un certain humour noir. En l’état, si ce n’est son emballage sexy en diable, Vampirella n’apporte donc pas vraiment quelque chose de neuf aux publications de l’époque. Le deuxième récit écrit par Ackerman et assez maladroitement mis en images par Mike Royer s’enfonce encore davantage dans l’ironie potache et le twist horrifique, au détriment d’une héroïne en carton-pâte, réduite au rôle de croquemitaine cynique. En somme, il s’agit là d’une espèce de faux départ qui a bien failli avoir la peau de Vampirella, puisqu’elle n’apparaît plus dans les numéros qui suivent que pour introduire des récits dont elle n’est pas l’héroïne. Sans doute Warren est-il en passe d’abandonner son concept quand le scénariste Archie Goodwin, responsable de certains parmi les meilleurs récits publiés dans Creepy et Eerie, en reprend la destinée. C’est à partir de là que Vampirella passionne.

Héroïne de romance

À la fin du deuxième épisode, Vampirella prenait l’avion pour Hollywood. Son look et sa plastique avaient séduit des investisseurs qui avaient eu l’idée de commercialiser une poupée à son effigie. Seulement, sur le trajet, son vol a été frappé par la foudre et le récit laisse entendre que Vampirella s’est nourri du sang des victimes du crash. Involontairement, Ackerman laisse entrevoir l’avenir de l’héroïne, son destin de poupée insipide détourné par un accident éditorial imprévu, pour mieux l’orienter dans une direction tout autre.

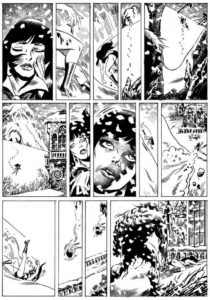

Quand elle revient quelques numéros plus tard, elle est transfigurée par Goodwin. Seule survivante du crash, elle erre au milieu de plaines enneigées, apatride condamnée à l’exil. L’image évoque celle de la créature de Frankenstein orpheline, abandonnée par un créateur irresponsable. Le scénariste en profite pour rappeler les origines du personnage. Il ne s’agit pas seulement de rafraîchir la mémoire des lecteurs, mais de procéder à certains réglages. Vampirella n’y est plus une meurtrière dénuée de morale, traquant son gibier humain avec le même plaisir insouciant qu’elle avait à vivre sur Drakulon. C’est désormais un être torturé, poussé aux pires extrémités, contraint de chasser les humains pour survivre, éprouvant pour cette raison un dégoût coupable à son égard. Symboliquement, le crash d’avion lui a coûté ses ailes, dont elle a été amputée : Vampirella est devenue une créature déchue, tragique. Elle n’est plus seulement la fille des étoiles mais la fille tombée des étoiles, chassée du paradis terrestre que représentait la planète Drakulon pour subir le sort des êtres déracinés, la malédiction des bannis contraints au crime pour survivre. Dès les premières pages de ce troisième volet, « Au service du chaos », Vampirella abandonne son sourire malicieux et sadique des débuts pour afficher un visage tourmenté, habitée par la mélancolie et le désespoir. Tom Sutton a repris le dessin, et pourtant c’est un tout autre personnage qui apparaît là. Dans sa sensibilité, sa gravité, son introspection permanente, Vampirella endosse un stéréotype très différent de la femme fatale arachnide qu’elle incarnait à ses débuts : elle est désormais une pure héroïne de romance, éprouvée dans sa sensibilité, transformée par chaque rencontre, son cœur se brisant un peu plus à chaque épisode.

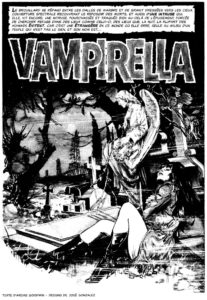

Quelques livraisons plus tard, elle achève sa mue alors qu’un dessinateur barcelonais s’en approprie l’image. Le génial José Gonzalez a travaillé jusque-là pour de multiples publications, et il est notamment responsable, avec d’autres compatriotes, de l’esthétique des bandes dessinées britanniques consacrées à la romance. Lorsque son trait délicat et sophistiqué prend possession de Vampirella, il fait définitivement de la vampiresse une héroïne romantique. Parmi les traits caractéristiques du dessinateur, on peut citer ces gros plans sur l’héroïne, représentée à traits éminemment réalistes, en rupture avec la stylisation environnante. Ces images correspondent la plupart du temps à des moments où Vampirella se livre, expose un peu plus ses doutes et ses faiblesses, nous fait entrer dans sa conscience suppliciée. Le titre se fait plus hybride que jamais, entre fantastique, horreur, science-fiction et maintenant récit à l’eau de rose.

Quelques livraisons plus tard, elle achève sa mue alors qu’un dessinateur barcelonais s’en approprie l’image. Le génial José Gonzalez a travaillé jusque-là pour de multiples publications, et il est notamment responsable, avec d’autres compatriotes, de l’esthétique des bandes dessinées britanniques consacrées à la romance. Lorsque son trait délicat et sophistiqué prend possession de Vampirella, il fait définitivement de la vampiresse une héroïne romantique. Parmi les traits caractéristiques du dessinateur, on peut citer ces gros plans sur l’héroïne, représentée à traits éminemment réalistes, en rupture avec la stylisation environnante. Ces images correspondent la plupart du temps à des moments où Vampirella se livre, expose un peu plus ses doutes et ses faiblesses, nous fait entrer dans sa conscience suppliciée. Le titre se fait plus hybride que jamais, entre fantastique, horreur, science-fiction et maintenant récit à l’eau de rose.

Fêlures de Vampirella

L’infinie fascination que suscite le personnage tient dans son évolution, et surtout la rupture avec ses origines. De la perverse à la sensible, la cassure est nette, mais sans pour autant faire table rase du passé. Tout au long de sa carrière, notamment sous l’égide de Goodwin, Vampirella conservera en elle ce chiffre de l’ambivalence, une cohabitation des contraires qui en fait toute la complexité. À partir du troisième épisode, le personnage est écartelé entre deux forces contraires. D’un côté, elle a juré de combattre le Culte du Chaos et ses entités démoniaques dignes de Cthulhu. De l’autre, elle est traquée par le vieux Conrad Van Helsing et son fils Adam, chasseurs de vampires bien décidés à éliminer Vampirella – en réalité, Adam sera de moins en moins convaincu par la justesse de son combat, et l’amour qu’il éprouve pour la jeune femme n’est pas étranger à ce revirement.

Pendant de nombreux épisodes, deux facettes de Vampirella sont développées conjointement : héroïne et victime, à la fois ennemi du mal et persécutée par une force qui se trompe de cible. Elle se bat constamment sur les deux fronts. Ce sera encore plus vrai quand Adam et elle se seront rapprochés, et qu’il faudra toujours convaincre un Conrad incapable de croire aux bonnes intentions de la fille des étoiles. Cette dimension janusienne de Vampirella, fugitive et chasseresse, se retrouve déclinée à tous les degrés de sa personnalité, dès les prémices de sa création, lorsqu’elle apparaissait à cheval entre l’horreur et le glamour, à mi-chemin entre un mythe surnaturel ancestral et le fantasme contemporain de vie extraterrestre. Des débuts avec Ackerman jusqu’à sa maturité chez Goodwin, Vampirella sera passée de coupable à innocente, de supervilaine sadique à superhéroine lumineuse. En cela, elle rappelle le destin d’une autre héroïne de la bande dessinée américaine, Natasha Romanoff, alias la Veuve Noire. Création associée à l’univers Marvel, elle apparaît d’abord en 1964 comme une ennemie de Iron Man et des Avengers, irrécupérable agent soviétique qui n’hésite pas à jouer de ses charmes pour arriver à ses fins. C’est par amour pour Hawkeye qu’elle se convertit en héroïne et rejoint le rang des Avengers.

Pendant de nombreux épisodes, deux facettes de Vampirella sont développées conjointement : héroïne et victime, à la fois ennemi du mal et persécutée par une force qui se trompe de cible. Elle se bat constamment sur les deux fronts. Ce sera encore plus vrai quand Adam et elle se seront rapprochés, et qu’il faudra toujours convaincre un Conrad incapable de croire aux bonnes intentions de la fille des étoiles. Cette dimension janusienne de Vampirella, fugitive et chasseresse, se retrouve déclinée à tous les degrés de sa personnalité, dès les prémices de sa création, lorsqu’elle apparaissait à cheval entre l’horreur et le glamour, à mi-chemin entre un mythe surnaturel ancestral et le fantasme contemporain de vie extraterrestre. Des débuts avec Ackerman jusqu’à sa maturité chez Goodwin, Vampirella sera passée de coupable à innocente, de supervilaine sadique à superhéroine lumineuse. En cela, elle rappelle le destin d’une autre héroïne de la bande dessinée américaine, Natasha Romanoff, alias la Veuve Noire. Création associée à l’univers Marvel, elle apparaît d’abord en 1964 comme une ennemie de Iron Man et des Avengers, irrécupérable agent soviétique qui n’hésite pas à jouer de ses charmes pour arriver à ses fins. C’est par amour pour Hawkeye qu’elle se convertit en héroïne et rejoint le rang des Avengers.

À la différence de la Veuve Noire, Vampirella continue à être traversée d’une fêlure. Le personnage n’est pas seulement fracturé entre ce qu’elle était et ce qu’elle est devenue, mais au sein même de sa personnalité. Fragile et invincible, faux coupable et criminelle malgré soi, monstrueuse par son irrépressible soif du sang et humaine pour sa profonde empathie altruiste. Vampirella acquiert définitivement cette part d’humanité à la fin du troisième épisode, lorsqu’elle se rend compte que la créature monstrueuse qu’elle craignait tant, tout d’abord, s’avère être elle-même une victime. Il s’agit du bon docteur Tyler Westron, qui a sauvé Vampirella des griffes du Chaos et surtout d’elle-même, puisqu’il est l’auteur d’une formule permettant de créer un sang de synthèse. En mourant pour elle, Westron donne naissance à une nouvelle Vampirella, consciente de sa double nature. À travers son combat contre le Culte du Chaos, elle se mesure à elle-même. En se rapprochant des Van Helsing et d’Adam en particulier, elle mesure sa propre différence. Constamment tourmentée par son identité, déchirée par les dilemmes qui s’immiscent dans son cœur, Vampirella assume pleinement son rôle d’héroïne de romance. Plus tard, un autre personnage viendra augmenter ses inquiétudes affectives : Dracula, qui se révèle être lui-même un habitant exilé de la planète Drakulon, monstre sanguinaire en quête de rédemption. Vampirella ne manquera pas de voir en lui un miroir de sa propre condition.

Le féminisme dans le sang

Le féminisme dans le sang

Surtout, l’ambiguïté de Vampirella triomphe dans son rapport à la féminité. Pin-up vampirique façonnée par et pour le bénéfice d’un fantasme absolument masculin, l’héroïne n’en est pas moins contemporaine de la seconde vague du féminisme qui bouscule les normes patriarcales au cours des années 1960 aux USA. La plupart des récits qui paraissent dans le magazine Vampirella développent un éventail de représentations du féminin, comme pour en offrir la défense et l’illustration. Souvent, la misogynie et la domination masculine se retournent contre elles-mêmes pour faire triompher une vision de la femme vengeresse et combative, intelligente et autonome. Les récits ont beau être majoritairement signés par des hommes, ils témoignent d’un changement de mentalité et d’un sentiment d’inquiétude à l’égard d’une crise de la masculinité qui admet ses faiblesses et reconnaît les blessures de l’autre sexe. Parce qu’elle est fondamentalement solitaire, parce qu’elle est marginalisée, Vampirella ne peut compter que sur elle-même. Elle fonde sa force sur ce qui justement la déclasse aux yeux de la société humaine : sa différence, son inadaptation, l’incompréhension dont elle est victime. Toutes les figures masculines déçoivent ou font défaut autour d’elle : le sympathique magicien Pendragon n’est pas capable d’affronter la réalité et se réfugie sans cesse dans l’illusion (le spectacle de seconde zone et l’alcool de premier choix) ; Van Helsing père incarne un puritanisme aveugle au sens littéral (il est non-voyant, mais possède le don de double-vue), qui le conduit à condamner sur des aprioris, sans jamais concevoir que la différence peut être une qualité ; Adam lui-même se révèle parfois égoïste, peu compréhensif, trop autocentré ; sans parler de Dracula, l’homme de son monde avec lequel elle comprend qu’elle ne pourra jamais rien partager d’autre que leur malédiction.

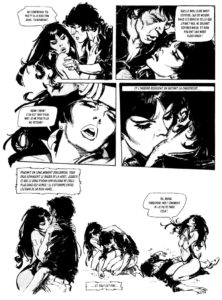

Un épisode fascinant est révélateur des rapports complexes entre Vampirella et les hommes, et Adam en particulier. Il s’agit de « Rêveurs, prenez garde », paru en 1972. Le couple est prisonnier de l’esprit d’un homme condamné par les Forces du Chaos à rêver les pires cauchemars pour l’éternité. Privé de son remède synthétique, acculée par sa soif de sang, Vampirella est privée de toutes ses forces. Adam décide de se sacrifier en offrant son cou à celle qu’il aime. Elle résiste, lui insiste, et elle finit par céder, « ivre de volupté et d’horreur », pour citer un vers extrait de « La Nuit de mai » d’Alfred de Musset. Elle a tué son amant, et l’un et l’autre ont joui de cet ultime passage à l’acte, la petite mort rejoignant la grande. Mais tout est bien qui finit bien, puisque, Vampirella ayant réussi à faire sortir ses amis du rêve, elle comprend que la morsure n’a jamais été réelle, et qu’elle ne s’est réalisée que sur le plan onirique. Cet épisode génial illustre combien la narration populaire, ses libertés et ses fantaisies, sont capables de rivaliser avec la poésie. Que se formule-t-il, dans cette histoire ? Que Vampirella ne cède à son désir que dans le rêve d’un homme. Qu’elle ne conformera à son fantasme, c’est-à-dire à ce qu’elle était à l’origine, que dans l’inconscient masculin. Tous les efforts de Vampirella consistent au contraire à sortir de cette emprise, à s’échapper du rêve érotique qui lui a été assigné.

Au fond, cette planète d’où vient Vampirella, ne serait-ce pas celle d’une féminité triomphante ? L’assèchement qui frappe Drakulon ne refléterait-il pas la domination masculine qui a fait du féminin un genre exilé au sein de son propre monde ? L’amour qu’elle éprouve malgré tout pour les hommes ne témoigne-t-il pas d’un dilemme si difficile à résoudre pour la féminité ? Et puis, ce sang, source de force comme de faiblesse pour la condition féminine de Vampirella, n’a-t-il quelque chose à voir avec la menstruation et son cycle aussi régulier que la soif qui la tourmente ? En 2007, des scientifiques américains ont prétendu trouver dans les menstrues, si répulsives pour les hommes, des cellules dotées d’un pouvoir de régénération impensable : le secret de l’immortalité des vampires serait-il contenu dans ce que le féminin a de plus intime ? Dans « L’Origine de Vampirella », un curieux récit de 1972 écrit par J.R. Cochran et dessiné par José Gonzalez, on revient sur le passé de l’héroïne et sa première idylle avec un homme de Drakulon nommé Tristan. Face à leur monde à l’agonie, Vampirella se montre combattive, déterminée, courageuse, volontaire, tandis que Tristan présente toutes les qualités contraires : apathique, lâche, misérable… Abattu par les Terriens qui ont échoué sur Drakulon, Tristan est enterré et ressuscité par le lit d’une rivière de sang souterraine. Revenu à la vie, il s’est transformé en monstre, tant physiquement que moralement : il n’est plus que colère, rancœur et amertume. Surtout, il est toujours affligé par sa propre faiblesse. Le sang l’a régénéré, mais il reste un homme enfermé dans ses propres limites. Sa seule initiative consiste à se retourner contre Vampirella, contre la femme auprès de laquelle il se sent si humilié – si honteux, en quelque sorte, d’avoir goûté au sang qui lui donne toute sa vitalité. Ramené à la vie par ce sang souterrain, utérin, qui l’a charrié jusqu’à s’extirper des entrailles de la terre, Tristan a subi comme un nouvel accouchement. Si faible, si fragile, il enrage de ne pouvoir exercer sa virilité. Devant la puissance de Vampirella, tous les hommes sont condamnés au sentiment d’avoir été enfanté par elle. L’héroïne les expose à leur propre vulnérabilité.

Au fond, cette planète d’où vient Vampirella, ne serait-ce pas celle d’une féminité triomphante ? L’assèchement qui frappe Drakulon ne refléterait-il pas la domination masculine qui a fait du féminin un genre exilé au sein de son propre monde ? L’amour qu’elle éprouve malgré tout pour les hommes ne témoigne-t-il pas d’un dilemme si difficile à résoudre pour la féminité ? Et puis, ce sang, source de force comme de faiblesse pour la condition féminine de Vampirella, n’a-t-il quelque chose à voir avec la menstruation et son cycle aussi régulier que la soif qui la tourmente ? En 2007, des scientifiques américains ont prétendu trouver dans les menstrues, si répulsives pour les hommes, des cellules dotées d’un pouvoir de régénération impensable : le secret de l’immortalité des vampires serait-il contenu dans ce que le féminin a de plus intime ? Dans « L’Origine de Vampirella », un curieux récit de 1972 écrit par J.R. Cochran et dessiné par José Gonzalez, on revient sur le passé de l’héroïne et sa première idylle avec un homme de Drakulon nommé Tristan. Face à leur monde à l’agonie, Vampirella se montre combattive, déterminée, courageuse, volontaire, tandis que Tristan présente toutes les qualités contraires : apathique, lâche, misérable… Abattu par les Terriens qui ont échoué sur Drakulon, Tristan est enterré et ressuscité par le lit d’une rivière de sang souterraine. Revenu à la vie, il s’est transformé en monstre, tant physiquement que moralement : il n’est plus que colère, rancœur et amertume. Surtout, il est toujours affligé par sa propre faiblesse. Le sang l’a régénéré, mais il reste un homme enfermé dans ses propres limites. Sa seule initiative consiste à se retourner contre Vampirella, contre la femme auprès de laquelle il se sent si humilié – si honteux, en quelque sorte, d’avoir goûté au sang qui lui donne toute sa vitalité. Ramené à la vie par ce sang souterrain, utérin, qui l’a charrié jusqu’à s’extirper des entrailles de la terre, Tristan a subi comme un nouvel accouchement. Si faible, si fragile, il enrage de ne pouvoir exercer sa virilité. Devant la puissance de Vampirella, tous les hommes sont condamnés au sentiment d’avoir été enfanté par elle. L’héroïne les expose à leur propre vulnérabilité.

Son plus fidèle amoureux, Adam ne fait pas exception. Certaines étymologies prétendent que le nom signifie « fait d’argile rouge », en référence à la création de Dieu dans la Genèse. Mais il pourrait plutôt vouloir dire « fait de terre et de sang », puisque le terme hébreu pour sang est dam. Dans certaines langues indo-européennes, dam désigne aussi la mère ou la femme… La Vampirella du Grand Orchestre du Splendid pourchassait les puceaux pour les déniaiser, pour en faire des hommes, des vrais. Fantasme masculin et construction patriarcale s’il en est. La poétique de la Vampirella originelle est bien plus belle, parce que plus inattendue : par sa stature, l’héroïne fait des hommes des puceaux. Si Vampirella enfante tous les hommes qui tombent amoureux d’elle, lecteurs y compris, c’est peut-être qu’elle les réduit littéralement à l’état d’enfant, qu’elle les diminue au regard de son imposante stature féminine.

Une chose est certaine : les hommes viennent de Mars, et les femmes de Drakulon.

Nicolas Tellop

À lire

Deux tomes d’une intégrale VAMPIRELLA sont disponibles chez l’éditeur Delirium. Ils comprennent les premiers récits de la série, de 1969 à 1972, ainsi que les meilleures histoires courtes parues dans le magazine. Indispensables, évidemment.