S’il est un genre que l’on associe à la littérature populaire et de grande consommation, c’est bien celui du roman sentimental. Caractérisé par une intrigue centrée sur une histoire amoureuse et racontée essentiellement du point de vue, féminin, de son personnage principal, le roman sentimental connaît, depuis l’aube du XXe siècle, une diffusion massive et continue qui en fait certainement le genre le plus apprécié du grand public.

Des origines

Comme la plupart des genres populaires (policier, aventure…), le roman sentimental connaît un développement étroitement lié à celui de l’alphabétisation. Après les années 1880, l’alphabétisation généralisée donne ses fruits. La lecture est devenue le loisir préféré de l’ensemble des classes sociales et l’industrialisation des méthodes d’éditions permet de diffuser à bas coût des livres jusque dans les zones les plus reculées. L’édition populaire est jusque-là dominée par la presse et les romans en livraison (longs romans découpés en chapitres publiés indépendamment et livrés de manière régulière souvent via un abonnement) dans lesquels la littérature sentimentale ne connaît pas encore de réel succès mais laisse la place à d’autres genres alors à la mode comme le roman de la victime ou le drame judiciaire.

C’est grâce au format du livre, dans sa version bon marché, qui explose à l’aube du XXe siècle que le roman sentimental se développe massivement et qu’apparaissent les premières collections dédiées. Il s’agissait alors pour les éditeurs de permettre aux consommateurs d’identifier rapidement et facilement le type de contenu qu’ils allaient trouver dans les ouvrages. Ces collections publient en effet pour la plupart des récits indépendants, chaque volume contenant une histoire unique. L’effet de sérialité basé sur le principe des récits « à suivre » d’une publication à l’autre est abandonné au profit d’une nouvelle forme de fidélisation du public qui se spécifie autour des notions de « collection » puis de « genre littéraire » : collections de romans d’aventures, de romans policiers et, bien entendus, de romans sentimentaux se multiplient à partir des années 1910. C’est même ce dernier qui fournit le plus grand nombre de titre, signe que le lectorat féminin, auquel il s’adresse prioritairement, était certainement le plus important.

Dans ce foisonnement de publications, la chercheuse Ellen Constans, autrice de l’essai de référence Parlez-moi d’Amour : le roman sentimental. Des romans grecs aux collections de l’an 2000, distingue trois catégories de publications couvrant l’ensemble du spectre social du public féminin : du plus populaire jusqu’au plus aisé.

Les Petits Livres pour public populaire

Ferenczi le novateur

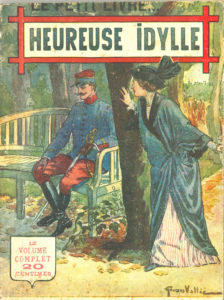

C’est Ferenczi, aujourd’hui disparu mais l’un des plus importants éditeurs populaires de la première moitié du XXe siècle, qui invente et popularise le « petit livre ». Mis sur le marché dès 1913. avec le premier numéro de la collection Le Petit Livre qui comptera, jusqu’à son arrêt en 1958, plus de 2000 titres, le format est très rapidement imité par d’autres maisons d’édition. C’est le cas de Tallandier avec sa collection Le Livre de Poche entamée en 1915 et arrêtée durant la Seconde Guerre mondiale avant que le nom soit racheté par les éditions Hachette en 1953 pour lancer la collection que l’on connaît encore aujourd’hui.

C’est Ferenczi, aujourd’hui disparu mais l’un des plus importants éditeurs populaires de la première moitié du XXe siècle, qui invente et popularise le « petit livre ». Mis sur le marché dès 1913. avec le premier numéro de la collection Le Petit Livre qui comptera, jusqu’à son arrêt en 1958, plus de 2000 titres, le format est très rapidement imité par d’autres maisons d’édition. C’est le cas de Tallandier avec sa collection Le Livre de Poche entamée en 1915 et arrêtée durant la Seconde Guerre mondiale avant que le nom soit racheté par les éditions Hachette en 1953 pour lancer la collection que l’on connaît encore aujourd’hui.

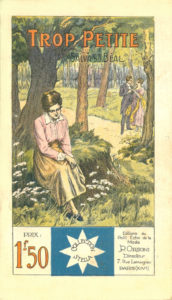

Le nom de « petit livre » s’explique par son format in-16, donc extrêmement réduit (le in-16 constitue le format avec le nombre de pliage maximum d’une feuille d’impression : 16) car n’excédant pas les 12 cm de haut. Il est constitué de 16 à 128 pages mais varie la plupart du temps entre 32 ou 64 pages. Publiés selon une périodicité très régulière, chaque collection connaît en général une sortie par semaine ou tous les quinze jours.

L’objectif de ce format est double et désigne le public auquel il s’adresse : la réduction drastique des coûts de production permettant un prix très bas (aux alentours de 15 centimes à ses débuts là où un livre de format classique se vendait aux alentours de 4 francs, près de 27 fois plus, à la même époque) et la longueur du récit raconté s’approchant de la nouvelle ou de la novella montre que ce format s’adresse à un public très populaire n’ayant ni grand moyen financier ni beaucoup de temps libre.

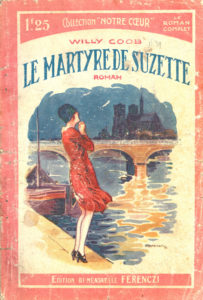

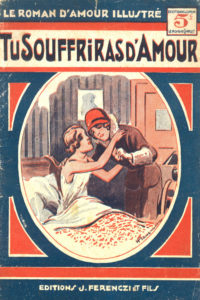

Si les premières collections se veulent généralistes (Le Petit Livre, Le Livre épatant…), le roman sentimental, ou d’amour (comme on le désigne souvent lorsque l’on parle de cette production populaire), s’impose très rapidement comme le genre principal puis le seul publié. Cela n’empêche pas Ferenczi de créer des collections explicitement dédiées, souvent en accord avec ces petits formats, parfois dans des format un peu plus onéreux. C’est le cas de Notre cœur (1927) ; Les Romans folâtres (1928) ; Le Petit Roman d’Amour Illustré (1932) ; Mon Roman d’amour (1944) ou encore Une page d’amour (1953).

Si les premières collections se veulent généralistes (Le Petit Livre, Le Livre épatant…), le roman sentimental, ou d’amour (comme on le désigne souvent lorsque l’on parle de cette production populaire), s’impose très rapidement comme le genre principal puis le seul publié. Cela n’empêche pas Ferenczi de créer des collections explicitement dédiées, souvent en accord avec ces petits formats, parfois dans des format un peu plus onéreux. C’est le cas de Notre cœur (1927) ; Les Romans folâtres (1928) ; Le Petit Roman d’Amour Illustré (1932) ; Mon Roman d’amour (1944) ou encore Une page d’amour (1953).

Le même phénomène se retrouve chez les autres éditeurs et leurs collections présentées comme généralistes (Le Livre de Poche, Le Roman du Dimanche chez Tallandier ou encore Mon Roman chez Rouff) contiennent une très forte majorité de titres sentimentaux. Ces éditeurs ne semblent par contre presque pas développer de collections explicitement dédiées au genre, comme le fait Ferenczi. Citons tout de même l’éphémère et tardive Roman d’amour, roman de toujours de Tallandier qui ne dure que deux ans, de 1945 à 1948.

Des romanciers anonymes

D’apparence anonyme, la plupart de ces petits romans ne présentent pas de nom d’auteur sur leur couverture. Celui-ci se retrouve en général sur la première page intérieure et cache, sous un pseudonyme quelconque, un écrivain professionnel et polygraphe qui écrit, à la commande et dans tous les genres, pour alimenter les innombrables collections lancées sur le marché.

D’apparence anonyme, la plupart de ces petits romans ne présentent pas de nom d’auteur sur leur couverture. Celui-ci se retrouve en général sur la première page intérieure et cache, sous un pseudonyme quelconque, un écrivain professionnel et polygraphe qui écrit, à la commande et dans tous les genres, pour alimenter les innombrables collections lancées sur le marché.

Contrairement à la tradition du roman sentimental très largement dominée par les plumes féminines, la plupart de ces écrivains sont des hommes, souvent des auteurs très productifs aujourd’hui oubliés comme Marcel Priollet, Paul Darcy. On y retrouve aussi un certain Georges Simenon qui, sous de multiples pseudonymes comme Jean du Perry ou Georges Sim, fait ses premières armes dans ce type de publication.

Si le nom de l’auteur importe si peu, c’est que l’entreprise mise avant tout sur l’identification de la collection, dont le nom est toujours avantageusement mis en avant sur la couverture, et sur le titre du roman : Tu souffriras d’amour, L’enfant du crime, Le destin de la femme, La loi du bonheur, Tout s’efface…, Lucette, mon amour !, Pourquoi avoir douté ?, Tendresse de matelot… pour ne citer que les quelques premiers titres de la collection Le Roman d’Amour Illustré. Les visuels utilisés, bien qu’ils soient imprimés dans une qualité relativement médiocre, participent du même objectif : identifier immédiatement le type de contenu que l’on va y trouver.

Magazines de mode et collections sentimentales

Fama et Stella : deux collections pour un même public

La presse féminine accompagne le développement du public féminin. À la fin du XIXe siècle, plusieurs titres s’adressent ainsi spécifiquement aux femmes et développe un contenu orienté autour de la vie familiale. Patrons de coutures, recettes de cuisines, trucs et astuces pour la gestion du ménage et romans à suivre constituent le sommaire de la plupart de ces titres. Parmi eux, Le Petit Écho de la Mode (fondé en 1875) s’impose comme l’une des publications les plus diffusées, notamment grâce à différentes innovation comme l’ajout d’un roman en supplément gratuit.

C’est certainement de cette expérience que naît, en 1919, la collection Stella. Bien que rattachée au magazine Le Petit Écho de la Mode, elle constitue une collection de romans à parts entières qui publie dès ses débuts 2 titres par mois et propose, comme l’éditeur l’indique dans sa présentation, « des romans pour la famille et les jeunes filles [constituant] une garantie de qualité morale et de qualité littéraire ».

C’est certainement de cette expérience que naît, en 1919, la collection Stella. Bien que rattachée au magazine Le Petit Écho de la Mode, elle constitue une collection de romans à parts entières qui publie dès ses débuts 2 titres par mois et propose, comme l’éditeur l’indique dans sa présentation, « des romans pour la famille et les jeunes filles [constituant] une garantie de qualité morale et de qualité littéraire ».

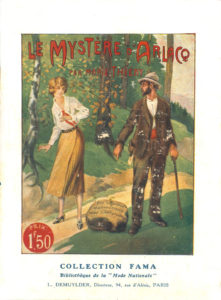

D’un format plus grand (17cm de haut sur 10,5 cm de large) et sensiblement plus long (environ 150 pages) que les petits livres évoqués plus haut, ces romans s’adressent à un public plus aisé. Chaque volume est ainsi proposé à 1fr50, c’est-à-dire dix fois plus qu’un petit roman Ferenczi.

Tout comme ce dernier, le modèle imaginé par Le Petit Écho de la Mode est rapidement imité par les principaux concurrents du magazine. Parmi les plus célèbres, il convient de citer la collection Fama lancée dès 1920.

La Collection FAMA est l’admirable Collection de Romans pour la Famille et les Jeunes Filles. Son format élégant permet de glisser ses volumes dans un sac à main ou une poche, de les placer sur une table de salon ou comme ouvrage de cheval, d’en faire un compagnon de voyage ou de promenade.

La Collection FAMA est la plus lue et la plus appréciée pour sa haute tenue littéraire, pour le talent de ses auteurs, choisis soigneusement parmi les plus délicats et les plus moraux de notre époque, pour le charme captivant des œuvres publiées. Les mères de famille soucieuses de compléter l’éducation de leurs filles leur mettront en mains ces récits charmants, gracieux ou instructifs, capables d’élever l’âme et de la retenir dans la voie du bien, en lui montrant de nobles exemples.

La Collection FAMA présentée sous une couverture artistique en trichromie, constitue, en même temps qu’un régal pour l’esprit, un charme pour les yeux, l’admirable Bibliothèque rêvée de toute femme ou jeune fille élégante.

Liée au magazine La Mode Nationale, elle imite en tous points la collection Stella : format (un peu plus grande à ses débuts, elle s’aligne très vite sur le format 17×10,5 cm), périodicité, prix et même présentation en sont des décalques presque parfaits.

Liée au magazine La Mode Nationale, elle imite en tous points la collection Stella : format (un peu plus grande à ses débuts, elle s’aligne très vite sur le format 17×10,5 cm), périodicité, prix et même présentation en sont des décalques presque parfaits.

La Collection STELLA est la collection idéale des romans pour la famille et pour les jeunes filles. Son format allongé, d’une si jolie élégance, a été étudié spécialement pour tenir facilement dans un sac, dans une poche et… dans une petite main.

La Collection STELLA constitue un véritable choix des œuvres les plus remarquables des meilleurs auteurs parmi les romanciers des honnêtes gens. Elle élève et distrait la pensée sans salir l’imagination. Elle est une garantie de qualité morale et de qualité littéraire.

La Collection STELLA forme peu à peu à des fidèles amies une bibliothèque idéale, très agréable d’aspect.

D’autres maisons d’éditions lanceront des collections similaires. Même les éditions Ferenczi, avec leur première collection explicitement dédiée au roman sentimental et appelée Notre cœur, tentera d’imiter Stella et Fama. Sans grand succès cependant : la série, lancée en 1927, s’arrête après un an à peine et reviendra, des années plus tard, dans le petit format popularisé par la maison.

Traitement différent pour résultat similaire

Contrairement aux petits romans où le pseudonyme d’une figure anonyme était relégué à la page intérieure, les collections Stella et Fama insiste sur la qualité et le talent des autrices et des auteurs sélectionnés. Leur nom, certes en tout petit, apparaît sur la couverture. Les deux collections se partagent régulièrement les plumes les plus fécondes et si celles-ci se distinguent souvent par leur carrière dans les publications catholiques, garantissant ainsi la bonne morale des récits proposés, la plupart des noms publiés, peux reconnus et peu valorisés, relèvent de la littérature populaire de grande consommation. De nombreux titres de la collection Fama sont même signés par des pseudonymes que l’on retrouve dans les collections de petits livres.

Si le discours d’accompagnement joue la distinction et justifie, peut-être, une gamme de prix largement supérieure, le contenu, bien que moralement rigoureusement compatible avec les valeurs catholiques et offrant un cadre petit bourgeois à l’intrigue, ne se distingue pas significativement des petits romans à destination d’un public plus populaire. Ce sont en somme des produits relativement similaires qui disparaîtront de la même manière à l’aube des années 1950.

Les romans d’autrices reconnues

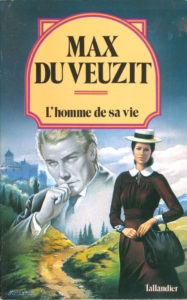

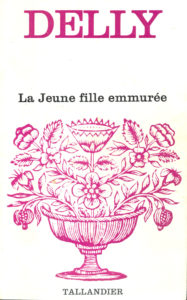

Parmi la kyrielle d’autrices et d’auteurs (quasi) anonymes, les romancières Delly, Max du Veuzit, Berthe Bernage ou encore Magali se distinguent nettement. À l’exacte inverse du fonctionnement des collections précitées, elles vendent avant tout sur leur nom. Véritables locomotives de l’édition, elles sont éditées et rééditées massivement jusqu’au milieu des années 1980.

Parmi la kyrielle d’autrices et d’auteurs (quasi) anonymes, les romancières Delly, Max du Veuzit, Berthe Bernage ou encore Magali se distinguent nettement. À l’exacte inverse du fonctionnement des collections précitées, elles vendent avant tout sur leur nom. Véritables locomotives de l’édition, elles sont éditées et rééditées massivement jusqu’au milieu des années 1980.

Ces quatre autrices partagent bien des points communs. Toutes nées à la fin du XIXe siècle (entre 1875 et 1898), elles commencent leur carrière pour la plupart dans la presse catholique, comme la Maison de la Bonne Presse (devenue aujourd’hui Bayard) ou des hebdomadaires comme La Veillée des Chaumières (qui fêtera en 2027, c’est 150 ans de publication!). Leur œuvre s’inscrit dans la tradition relativement conservatrice du roman d’amour d’inspiration catholique où la bienséance et le mariage restent la grande affaire de la vie des femmes.

Extraite des publications courantes, leur œuvre intègre soit des collections dédiées (les éditions Tallandier multiplient ainsi les collections « Delly » ou « Magali ») soit des collections dites « blanches » qui, bien que toujours chez des éditeurs spécialisés dans la production populaire comme Tallandier ou Gautier-Languereau, imitent les collections de la littérature générale (couverture non-illustrée et sobre, nom de l’auteur mis en avant…). Elles bénéficient en somme d’un véritable phénomène de distinction proche de ce que l’on trouve dans la littérature traditionnelles : les autrices sont « sorties » de la masse anonyme des tâcherons de la littérature populaire pour exister et être valorisées individuellement. Leur prestige repose cependant moins sur une consécration de l’institution littéraire que sur leur succès commercial.

Extraite des publications courantes, leur œuvre intègre soit des collections dédiées (les éditions Tallandier multiplient ainsi les collections « Delly » ou « Magali ») soit des collections dites « blanches » qui, bien que toujours chez des éditeurs spécialisés dans la production populaire comme Tallandier ou Gautier-Languereau, imitent les collections de la littérature générale (couverture non-illustrée et sobre, nom de l’auteur mis en avant…). Elles bénéficient en somme d’un véritable phénomène de distinction proche de ce que l’on trouve dans la littérature traditionnelles : les autrices sont « sorties » de la masse anonyme des tâcherons de la littérature populaire pour exister et être valorisées individuellement. Leur prestige repose cependant moins sur une consécration de l’institution littéraire que sur leur succès commercial.

Quoi qu’il en soit, leurs œuvres, en singeant sur certains aspects le modèle de la littérature générale, constituent une sorte de troisième degré de valorisation pour le roman sentimental populaire du XXe siècle.

Fin des collections

Si les romans des autrices reconnues présentée dans le point précédent continuent d’être publiés massivement jusque dans les années 1980, les petits romans tout comme les collections de type Fama et Stella disparaissent dans les années 1950. Tout un pan de la littérature populaire ayant contribué à définir et installer dans les imaginaires communs les grands invariants de la littérature sentimentale disparaît en quelques années. Faute d’intérêt institutionnel et par manque de cercles d’amatrices et de collectionneuses (dont le rôle dans la conservation et la transmission du patrimoine de la littérature populaire est fondamental), cette histoire des premières collections populaires de littérature sentimentale reste encore largement à faire. Malgré le travail de sauvegarde et d’analyse des trop rares chercheuses et des, plus rares encore, institutions (comme la BiLA), la sauvegarde de ce fonds reste très aléatoire.

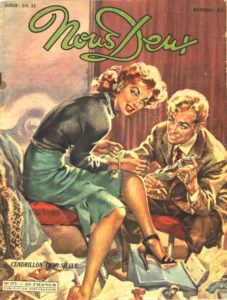

La parenthèse de la presse du cœur

Mais comment expliquer la soudaine disparition de cette production ? Avec l’avènement de la société de consommation dans l’immédiate après-guerre, se développent non seulement des productions sentimentales dans les autres médias à la mode (radio, cinéma, télévision), mais aussi toute une presse féminine constituée de magazines faisant la part belle à la nouvelle, au roman-photo et à des rubriques pratiques. Ces titres laissent une large place à la couleur et à l’image tout en nouant, à travers leur courrier des lectrices, un lien direct avec leur public. Ils ringardisent la production sentimentale d’alors et s’imposent sans difficulté chez les lectrices issues des milieux populaires. Si les titres sont à l’époque innombrables, aujourd’hui, seul le magazine Nous Deux, fondé en 1947, continue de faire vivre cette « presse du cœur » aujourd’hui presque disparue.

Mais comment expliquer la soudaine disparition de cette production ? Avec l’avènement de la société de consommation dans l’immédiate après-guerre, se développent non seulement des productions sentimentales dans les autres médias à la mode (radio, cinéma, télévision), mais aussi toute une presse féminine constituée de magazines faisant la part belle à la nouvelle, au roman-photo et à des rubriques pratiques. Ces titres laissent une large place à la couleur et à l’image tout en nouant, à travers leur courrier des lectrices, un lien direct avec leur public. Ils ringardisent la production sentimentale d’alors et s’imposent sans difficulté chez les lectrices issues des milieux populaires. Si les titres sont à l’époque innombrables, aujourd’hui, seul le magazine Nous Deux, fondé en 1947, continue de faire vivre cette « presse du cœur » aujourd’hui presque disparue.

Harlequin

La revanche du livre

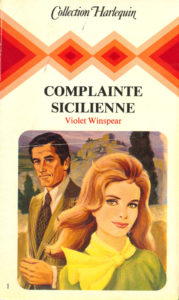

Surnommée la « Multinationale du cœur », la maison d’édition canadienne Harlequin a redéfini le marché du roman sentimental et s’est imposée comme l’éditeur incontournable du genre. Les chiffres de vente astronomiques, plus de 7 milliards de livres vendus, témoignent de son monopole et de sa stratégie commerciale basée sur l’inondation du marché : encore aujourd’hui, elle publie, dans le seul espace francophone européen, plus de 500 titres par an !

Comme une manière de balancier, le retour du format livre, à partir de la fin des années 1970, signe l’arrêt de mort de la presse du cœur. Fort de son expérience réussie dans le marché nord-américain, Harlequin s’impose rapidement en Europe grâce à des techniques de vente novatrices. Leur idée : vendre des livres comme on vent des paquets de chips. La diffusion se fait essentiellement dans les supermarchés, dans les points presse et par abonnement. La librairie traditionnelle, associée à des pratiques de lecture élitistes, est largement exclue de ce marché. Tout comme chez les éditeurs populaires de la première moitié du XXe siècle, c’est avant tout la marque, ici Harlequin, qui est mise en avant, très rarement un titre ou une autrice en particulier. Les livres Harlequin sont des produits de grande consommation comme les autres et peuvent même être offerts, inclus dans des paquets de lessive par exemple. Afin de cibler au mieux les goûts des lectrices, Harlequin ordonne ses livres par collections qui correspondent à autant de catégories : le degré de sexualité explicite, l’époque historique, le contexte social ou géographique mais aussi l’hybridation avec d’autres genres comme le policier ou le fantastique.

Comme une manière de balancier, le retour du format livre, à partir de la fin des années 1970, signe l’arrêt de mort de la presse du cœur. Fort de son expérience réussie dans le marché nord-américain, Harlequin s’impose rapidement en Europe grâce à des techniques de vente novatrices. Leur idée : vendre des livres comme on vent des paquets de chips. La diffusion se fait essentiellement dans les supermarchés, dans les points presse et par abonnement. La librairie traditionnelle, associée à des pratiques de lecture élitistes, est largement exclue de ce marché. Tout comme chez les éditeurs populaires de la première moitié du XXe siècle, c’est avant tout la marque, ici Harlequin, qui est mise en avant, très rarement un titre ou une autrice en particulier. Les livres Harlequin sont des produits de grande consommation comme les autres et peuvent même être offerts, inclus dans des paquets de lessive par exemple. Afin de cibler au mieux les goûts des lectrices, Harlequin ordonne ses livres par collections qui correspondent à autant de catégories : le degré de sexualité explicite, l’époque historique, le contexte social ou géographique mais aussi l’hybridation avec d’autres genres comme le policier ou le fantastique.

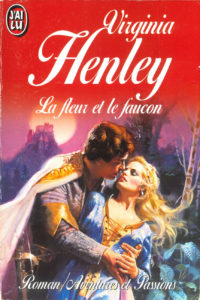

Une concurrence clairsemée

Face à un tel raz de marée, l’édition française a bien du mal à se faire une place. Certains éditeurs vont naturellement tenter d’imiter le modèle Harlequin, comme avec les collections Passion ou Duo, toutes deux fondées au début des années 1980. Dans cette compétition éditoriale, seul J’ai Lu parvient à sortir son épingle du jeu. Avec ses collections spécialisées, comme Aventures et Passions, Amour et Destin ou encore Amour et Suspense, il imite l’approche de son concurrent nord-américain. Mais si le succès est au rendez-vous, c’est surtout parce qu’il peut compter sur quelques plumes de poids comme celle de Juliette Benzoni, grande figure française de la romance historique, et surtout de Barbara Cartland, « reine incontestée du roman sentimental », à qui il consacre des collections dédiées.

Face à un tel raz de marée, l’édition française a bien du mal à se faire une place. Certains éditeurs vont naturellement tenter d’imiter le modèle Harlequin, comme avec les collections Passion ou Duo, toutes deux fondées au début des années 1980. Dans cette compétition éditoriale, seul J’ai Lu parvient à sortir son épingle du jeu. Avec ses collections spécialisées, comme Aventures et Passions, Amour et Destin ou encore Amour et Suspense, il imite l’approche de son concurrent nord-américain. Mais si le succès est au rendez-vous, c’est surtout parce qu’il peut compter sur quelques plumes de poids comme celle de Juliette Benzoni, grande figure française de la romance historique, et surtout de Barbara Cartland, « reine incontestée du roman sentimental », à qui il consacre des collections dédiées.

Une tradition bien vivante

L’histoire des collections de romans sentimentaux esquissée dans cet article révèle la grande plasticité d’un genre qui a su, malgré des invariants aisément identifiables, évoluer et accompagner les mutations de la société et des lectrices depuis l’aube du XIXe siècle. Son succès, massif, est souvent insoupçonné et pourtant incontestable. Il témoigne de l’importance fondamentale, depuis plus d’un siècle, du public féminin dans les pratiques de lecture de fiction. Aujourd’hui décliné dans des nouvelles catégories éditoriales aux frontières du marketing et de l’innovation thématique comme la new romance, la dark romance ou encore la romantasy, la littérature sentimentale a trouvé dans l’édition populaire un vecteur de diffusion optimal pour toucher un public issu de toutes les générations et de toutes les couches de la société. De Ferenczi à Hugo Roman, le roman sentimental tisse une longue histoire d’amour avec ses innombrables lectrices, et ses quelques lecteurs, dont nous ne sommes pas prêt de lire le happy end.

La BiLA