|

When Harry Met Sally… (Quand Harry rencontre Sally, Rob Reiner, 1989), Pretty Woman (Garry Marshall, 1990), Sleepless in Seattle (Nuits blanches à Seattle, Nora Ephron, 1993) Four Weddings and a Funeral (Quatre mariages et un enterrement, Mike Newell, 1994), Notting Hill (Coup de foudre à Notting Hill, Roger Michell, 1999), Love Actually (Richard Curtis, 2003), The Holiday (Nancy Meyers, 2006)… autant de films qui figurent parmi les plus gros succès de la comédie romantique, visionnés par des millions de personnes, multidiffusés depuis leur sortie en salles… Pourtant, aucun de ces films, emblématiques du genre comédie romantique, n’est considéré par la critique comme un film ayant marqué l’histoire du cinéma par son esthétique. Leurs auteurs n’ont pas le statut accordé à Frank Capra, Ernst Lubitsch, Howard Hawks, George Cukor, Billy Wilder, lorsque ceux-ci réalisent des classiques tels que It Happened One Night (New York-Miami, 1934), The Shop Around the Corner (Rendez-vous, 1940), His Girl Friday (La Dame du vendredi, 1940), The Philadelphia Story (Indiscrétions, 1940) ou Sabrina (1954). On peut s’interroger sur la vision critique aujourd’hui négative de la comédie romantique et sur les propos souvent péjoratifs qui lui sont attribués, reléguant son histoire à un âge d’or indépassable, celui du classicisme hollywoodien des années 30-50. Comme le précise Deborah Jermyn dans son ouvrage consacré au cinéma de Nancy Meyers (2017), plusieurs facteurs peuvent expliquer cela : l’attribution du genre à une audience essentiellement féminine, l’incapacité des récits à s’inscrire dans un commentaire social ou politique fort, l’absence de renouvellement des situations proposées, le manque d’épaisseur des relations entre les personnages, jugées superficielles et à l’eau de rose. Ce mépris, on le rencontre tout au long de la carrière de Nancy Meyers, dont les films ont été systématiquement conspués par la critique : « … Tout peut arriver où il n’y a que lenteur et gros roupillon. » (Film de culte) « Qu’un film aussi insipide que The Holiday puisse contenir le désir d’honorer un de ses acteurs d’un Oscar est typique de la production américaine actuelle, suffisante et impatiente de se voir attribuer quelques distinctions. » (Critikat) « Chez Meyers, le contexte politique et social de son pays semble n’avoir aucune prise : à l’heure d’Obama, toujours pas un seul noir dans Pas si simple, même en arrière-plan. » (Critikat) « … le dosage bulldozer de la quincaille tire-larmes habituelle (la musique couvre Le Nouveau stagiaire d’une montagne de chantilly) pousse l’écœurement jusqu’à un degré quasi hypnotique. » (Les Inrocks) Il y a là un paradoxe en regard du travail de Meyers, essentiellement dédié à la comédie romantique depuis les années 80, au point d’être surnommée la « rom-com queen » par la critique anglo-saxonne et d’être respectée par ses pairs comme une des rares femmes réalisatrices, scénaristes, productrices à Hollywood dont tous les films ont dépassé les 200 millions de dollars de recettes. Par ailleurs, son cinéma comporte des traits distinctifs qui lui confèrent une signature, un « style Nancy Meyers » reconnaissable. Comme le souligne avec conviction Deborah Jermyn dans son essai, ce paradoxe appelle un regard plus compréhensif et nuancé vis-à-vis d’une autrice méprisée par la critique et ignorée de l’analyse académique. A l’ère du postclassicisme et du postféminisme, qu’avons-nous à apprendre des films de Nancy Meyers ? Les débutsUn détour par le trajet professionnel et personnel de Nancy Meyers est utile pour comprendre la place qu’occupe celle-ci dans le cinéma hollywoodien. Nous aborderons ensuite ses principales réalisations. Née en 1949, Nancy Meyers grandit à Philadelphie. Sa mère, décoratrice d’intérieur, aura une influence sur le soin qu’elle accordera aux décors dans ses films. La vision de The Graduate (Le Lauréat, Mike Nichols) en 1967, la pousse vers l’écriture. En 1970, elle est diplômée en journalisme et travaille rapidement pour la télévision sur l’écriture de shows. A la fin des années 70, elle rencontre Charles Shyer (1941-2024) qu’elle épouse et avec lequel elle entame une collaboration professionnelle qui débute par l’écriture, avec Harvey Miller, du film Private Benjamin (La Bidasse, Howard Zieff, 1980). Le film est un véhicule pour la star Goldie Hawn, auréolée du succès public et critique de son film précédent, Foul Play (Drôle d’embrouille, Colin Higgins, 1978). La Bidasse est un énorme succès, dépassant les 70 millions de dollars de bénéfice. Le scénario de Meyers, Shyer et Miller est nominé à l’Oscar du meilleur scénario et obtient le prix du meilleur scénario original lors des Writers Guild America Awards. |

|

|

Fort de cet accueil réservé à leur travail, le couple se lance dans sa première réalisation. Irreconcilable Differences (Divorce à Hollywood, 1984) est mis en scène par Shyer et co-écrit avec Meyers. Le film comporte déjà de nombreuses caractéristiques que l’on retrouvera ultérieurement dans les réalisations de Nancy Meyers. Un jeune professeur de cinéma, Albert Brodsky (Ryan O’Neill), spécialiste du cinéma d’Ernst Lubitsch, se rend à Hollywood afin d’essayer d’y faire carrière. En route, il rencontre une jeune femme, Lucy (Shelley Long), qui ambitionne de devenir autrice de livres pour enfants. Une fois en Californie, le couple se marie. Albert finit par sympathiser avec un producteur qui lui propose de réaliser une comédie romantique à la manière des screwball comedy des années 30. Mais Albert se révèle incapable d’écrire un scénario et il se fait aider par son épouse, plus talentueuse, sans la créditer. Le film est un succès qui voit Albert sollicité par le Tout-Hollywood. Albert entreprend alors une liaison avec Blake (Sharon Stone), une jeune serveuse qu’il veut engager dans le rôle principal de son prochain film, ce qui entraine son divorce. Incapable de mener à bien seul un nouveau projet, Albert est quitté par Blake et perd tout crédit auprès des producteurs, alors que Lucy, se remettant de sa rupture, écrit un roman qui devient un bestseller, rachetant à son ex-mari la luxueuse villa qu’ils occupaient du temps de leur mariage. Ne supportant plus les querelles continues de ses parents, leur fille, âgée de huit ans, Casey (Drew Barrymore), décide de leur faire un procès, ce qui fait réaliser à Albert et Lucy qu’ils sont allés trop loin. Des mois plus tard, le couple amorce une réconciliation et une possible réunion familiale. Divorce à Hollywood sort en 1984, mais, jugé trop confus ou complexe par sa narration non-linéaire (il est raconté en flashbacks par Casey durant le procès), il ne rencontre pas le succès escompté. Néanmoins, on trouve dans ce film des éléments que Nancy Meyers reprendra dans ses propres œuvres : des personnages travaillant dans des domaines artistiques et évoluant dans un milieu aisé, la réussite sociale, ainsi que la part de travail acharné que celle-ci nécessite, une magnifique villa qui sert de cadre principal, et ici de champ de bataille pour le couple qui l’occupe, une touche féministe à travers l’écriture du personnage de Lucy, une finale heureuse malgré les nombreuses tensions et ruptures qui ont émaillé le récit… |

|

|

Le duo Shyer-Meyers se remet au travail et écrit ensuite Baby Boom (1987). Si, pour Divorce à Hollywood, ils s’étaient inspirés de leur relation de travail (et, pour la rupture, du divorce entre la productrice Polly Platt et le réalisateur Peter Bogdanovich, suite à sa liaison avec l’actrice Cybill Shepherd), c’est cette fois la difficulté de concilier les exigences professionnelles et l’éducation des enfants qui est au centre de ce nouveau film, une situation qu’ils connaissent bien. Au moment du tournage de Baby Boom, à nouveau réalisé par Shyer, Nancy Meyers donne naissance à sa seconde fille, Hallie. Annie est quant à elle née en 1980. Le film raconte l’histoire de J. C. Wiatt (Diane Keaton), une consultante en management new-yorkaise qui travaille seize heures par jour. Le décès de son cousin et de son épouse l’oblige à prendre en charge leur bébé, Elizabeth. Elle s’attache à celle-ci mais se rend compte que, dans le milieu d’affaires extrêmement compétitif et machiste qu’elle fréquente, sa nouvelle situation la dessert, préférant quitter son emploi. Elle s’installe au vert, dans le Vermont où, après diverses difficultés, elle lance ses propres aliments pour bébés au départ des produits de la campagne. Elle noue également une relation avec le vétérinaire local (Sam Shepard). Son entreprise rencontre un succès croissant et son ancien employeur lui fait une offre de rachat avantageuse et veut la réengager. J. C. préfère rester avec son compagnon et Elizabeth dans le Vermont, gardant le contrôle de sa société. Baby Boom est l’occasion pour Meyers de poursuivre et d’affirmer les portraits de célibattantes esquissés avec les personnages de Judith Benjamin dans La Bidasse et de Lucy Brodsky dans Divorce à Hollywood. La scénariste préfigure de la sorte une image de l’empowerment au féminin alors quasiment inexistante dans le cinéma hollywoodien. Le film est également une première collaboration avec l’actrice Diane Keaton dont nous venons d’apprendre le décès. Celle-ci deviendra une amie proche de Meyers et toutes deux retravailleront ensemble dès le film suivant. |

|

|

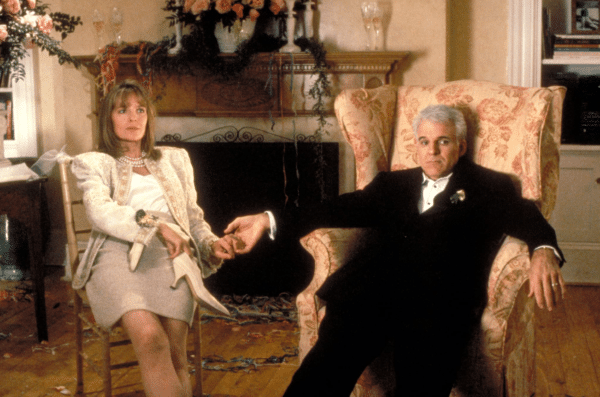

Le succès de Baby Boom permet au duo Shyer-Meyers d’envisager un nouveau projet, cette fois un remake d’un film de Vincente Minnelli datant de 1950 : Father of the Bride (Le Père de la mariée). L’histoire de George Banks, père de famille qui vit très mal le départ de sa fille de la maison familiale, car elle a décidé de se marier, permet à Steve Martin de poursuivre la galerie de personnages fantasques qui ont fait son succès. Diane Keaton interprète le rôle de Nina Banks, son épouse. Le film sort en 1991 et est un énorme succès public, dépassant les 100 millions de dollars de recettes. |

|

|

Extrêmement sollicités, Shyer et Meyers s’éparpillent dans divers projets durant la décennie : une comédie policière pour Julia Roberts, I Love Trouble (Les Complices, 1994), qui sera un échec, un projet de comédie romantique pour Hugh Grant, Love Crazy, qui ne verra jamais le jour, une suite au Père de la mariée (Father of the Bride Part II, 1995) dans laquelle George Banks devient à la fois grand-père et père, sa fille et son épouse étant enceintes au même moment. Ce sera un nouveau succès public. Durant ces années 90, Nancy Meyers intervient régulièrement en qualité de script doctor, notamment sur le film Sister Act (Emile Ardolino, 1992). Enfin, le couple accepte de tourner pour Disney le film familial The Parent Trap (À nous quatre, 1998) dans lequel débute la jeune Lindsay Lohan. Il s’agit d’un remake de La Fiancée de papa de David Swift, sorti en 1961. Pour la première fois, le duo inverse les rôles et Nancy Meyers s’essaye à la réalisation. C’est également au cours de cette même année 1998 que Charles Shyer et Nancy Meyers décident de se séparer. Les filmsWhat Women Want (Ce que veulent les femmes, 2000)À nous quatre, le premier film réalisé par Nancy Meyers, n’est pas à proprement parler un projet personnel. D’une certaine façon, c’est également le cas pour Ce que veulent les femmes. Il s’agit d’un scénario écrit par Diane Drake en 1996 et retravaillé ensuite par Josh Goldsmith et Cathy Yuspa, avec des interventions non créditées de Meyers. Mel Gibson, alors au sommet de sa carrière après le succès de la série de films Lethal Weapon (L’Arme fatale) en tient le rôle principal. Nick Marshall (Mel Gibson) est un publicitaire apprécié qui travaille pour une grosse agence de Chicago. C’est également un célibataire séducteur au comportement très machiste. Afin de diversifier les publics auxquels l’agence s’adresse, son patron (Alan Alda), engage Darcy Maguire (Helen Hunt), une brillante créatrice de publicités, et lui confie un gros dossier pour des produits féminins, la mettant en concurrence avec Nick. Ce dernier, en testant les produits, s’électrocute et se réveille le lendemain avec un étrange don : il peut entendre les pensées des femmes qui l’environnent. S’il envisage dans un premier temps d’utiliser ce pouvoir à son avantage, Nick va voir sa personnalité se modifier graduellement, ainsi que son empathie pour la gent féminine. Sa relation avec Darcy va également en être changée… Ce que veulent les femmes s’inscrit dans le sous-genre des comédies romantiques fantastiques. Il faut d’abord souligner l’impressionnant accueil du film : celui-ci engrange 374 millions de dollars de recettes, ce qui en fait le film en tête du boxoffice durant l’année de sa sortie et, pendant quelques temps, le film réalisé par une femme ayant obtenu le plus gros succès de l’histoire du cinéma (il sera détrôné par Twilight de Catherine Hardwicke en 2008). Ce succès, Deborah Jermyn l’explique par le choix de focalisation du récit. Les comédies romantiques suivent la plupart du temps un personnage féminin dont Françoise Hache-Bissette (2012) a cerné les traits de la sorte : « Une jolie jeune femme d’une trentaine d’années, célibataire mais entourée d’un groupe d’amis solidaires. Obsédée par son apparence, elle vit dans une grande métropole et travaille souvent dans les médias ; son travail est harassant, voire inintéressant. Elle est à la recherche du grand amour et doit fréquemment affronter des situations tragi-comiques ; elle cumule différentes addictions : alcool, chocolat, drogue, sexe, shopping, tabac, etc. » Selon, Jermyn, l’inversion de genre, ici un homme d’une quarantaine d’années entouré d’amis (son collègue Morgan et Dan, son patron), clairement obsédé par l’image qu’il renvoie, sortant et buvant beaucoup tout en multipliant les relations d’un soir, a drainé vers le film un public masculin peu habituel pour une comédie romantique. C’est également ce qu’a stigmatisé la critique, globalement défavorable. Selon elle, l’image trop positive donnée à ce personnage de macho que l’on peut taxer de misogyne relève d’une certaine complaisance. Celle-ci est renforcée par l’abattage du jeu de Mel Gibson dont la performance est digne des meilleures interprétations de Cary Grant dans les comédies de Howard Hawks, suscitant de la sympathie pour son rôle malgré ses nombreux défauts. |

|

|

Comme le souligne à nouveau Jermyn, c’est peut-être dans les récits secondaires du film que l’on peut percevoir certaines des interventions essentielles de Nancy Meyers. Celle-ci manifeste clairement un engagement féministe relatif au monde du travail depuis ses débuts dans les années 80. Elle le démontre à travers ses personnages, ceux de Divorce à Hollywood, de Baby Boom, ou de ses prises de position, regrettant fréquemment que les femmes aient moins d’opportunités de réaliser des films dans une industrie cinématographique dominée par les hommes. Elle pointe également le trop grand nombre d’héroïnes stéréotypées écrites par des hommes. En réponse à cela, dans Ce que veulent les femmes, Darcy est dépeinte comme une femme ayant à s’affirmer face à un système entrepreneurial patriarcal. Mais ce sont surtout deux personnages secondaires qui témoignent de l’acuité de ce regard critique. D’une part, Annie (Sarah Paulson), la secrétaire de Nick, est une jeune femme qui possède un diplôme universitaire, mais qui se voit cantonnée à un travail administratif, ses compétences et ses titres n’étant pas reconnus par son employeur. D’autre part, Erin (Judy Greer), est une rédactrice totalement ignorée, à qui Nick refuse une augmentation de façon inconséquente et qui songe au suicide. Elle sera sauvée d’extrême justesse par Nick lui-même, réalisant la légèreté de son attitude. Tout en restant un divertissement populaire, Ce que veulent les femmes propose ainsi, par touches, un véritable commentaire sur les inégalités de genres dans le monde du travail. Something’s Gotta Give (Tout peut arriver, 2003)Tout peut arriver est le film qui va définir de façon canonique le style de Nancy Meyers. Elle en est cette fois l’autrice à part entière, intervenant comme productrice, réalisatrice et seule scénariste. Pour l’occasion, elle retrouve Diane Keaton à qui elle confie le rôle principal. Dans ce film, elle interprète Erica Barry, une dramaturge new-yorkaise reconnue, divorcée et célibataire, qui a décidé de passer le weekend dans sa maison dans les Hamptons pour rédiger sa prochaine pièce, avec l’aide de sa sœur Zoe (Frances McDormand), enseignante à l’Université de Columbia spécialisée dans les études féministes. La fille d’Erica, Marin (Amanda Peet), a également décidé de se rendre dans la villa le même week-end en compagnie d’Harry Sanborn (Jack Nicholson), un riche propriétaire d’un label de rap qu’elle vient de rencontrer et qui l’a séduite. Après une hésitation, les deux duos décident de cohabiter mais Harry est victime d’une crise cardiaque et doit être mis au repos. Erica accepte de l’héberger alors que sa fille et sa sœur doivent les laisser. Bien que tout les oppose, Erica et Harry doivent cohabiter quelques jours et se découvrent progressivement. Harry Sanborn est d’une certaine façon un Nick Marshall qui aurait vieilli sans être frappé par le don qui lui permet de lire dans les pensées des femmes et de les comprendre. C’est un éternel playboy qui ne sort qu’avec de jeunes femmes dans la vingtaine. Ses critères sont avant tout physiques et il joue de son attitude machiste avec provocation. Erica Barry a choisi de se consacrer à sa carrière après son divorce, préférant rester seule. Nancy Meyers écrit Tout peut arriver alors qu’elle a 54 ans. Ses personnages sont nés du constat qu’autour d’elle des hommes de sa génération entament des relations avec des femmes plus jeunes alors que les femmes du même âge restent seules. Elle voit également peu de films aborder l’histoire d’une relation amoureuse entre des personnages dans la cinquantaine-soixantaine. Selon elle, ce sujet peut être aussi riche que celui d’une relation entre deux personnages de vingt-cinq ans : « There’s a universality to what happens between Harry and Erica. Love is love, and it doesn’t matter at what age it happens. » (MEYERS, 2003) Aborder un tel sujet dans la production courante hollywoodienne, essentiellement axée sur le jeunisme de ses personnages, n’était pourtant pas chose aisée comme nous l’a précisé Michael Singer, Unit Publicist sur Tout peut arriver : « I thought « Something’s Gotta Give » was an absolutely brilliant, sparkling, witty film which far transcended the « rom-com » genre and became a profound commentary on the romantic and sexual dynamics between people of all ages. The fact that two of its protagonists were seniors was positively revolutionary. Depicting two seniors who are still romantically and sexually alive in a mainstream big studio Hollywood movie was (and still is) almost unheard of. » (HERTAY, 2024) Malgré son sujet et bien que n’utilisant pas les effets spéciaux et le grand spectacle des films qui dominent le boxoffice durant l’année 2003, The Lord of the Rings: The Return of the King (Le Seigneur des anneaux : Le Retour du roi, Peter Jackson), Matrix Reloaded (les Wachowski), Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (Pirates des Caraïbes : La Malédiction du Black Pearl, Gore Verbinski), Tout peut arriver se classe néanmoins à la onzième place, juste devant une autre comédie romantique : Love Actually (Richard Curtis). |

|

|

C’est également à l’occasion de ce tournage que Nancy Meyers met en place un processus de travail dont elle ne déviera pas par la suite. Le temps de préproduction est extrêmement long, chaque détail de l’écriture et des décors étant minutieusement pesé. Michael Singer évoque un scénario particulièrement épais pour une comédie romantique. Les acteurs sont exactement ceux que Nancy Meyers désirait pour interpréter ses personnages. La vaste et belle villa des Hamptons, avec sa décoration d’intérieur élégante, cadre principal de la première moitié du film, définira un certain design propre au cinéma de Nancy Meyers. De nombreux magazines de décoration, des pages Pinterest ou Instagram en feront l’écho ou s’en inspireront. Cette villa, censée se situer sur la côte est, est en fait recréée en studio à Los Angeles. Nancy Meyers, se souvenant peut-être de sa mère décoratrice, veille à ce que chaque élément corresponde à ses désirs, définissant un certain chic bourgeois-artiste raffiné et chaleureux. La durée du tournage, plus ou moins 100 jours, est également inhabituelle pour un film de ce type. Comme le constate Michael Singer, certains films épiques sont réalisés sur une durée moindre. Nancy Meyers effectue beaucoup de prises. Elle prend également le temps de discuter longuement avec ses acteurs afin d’obtenir d’eux la performance la plus juste possible en regard des effets qu’elle souhaite produire. Les nuances du jeu de Jack Nicholson, ainsi que son talent burlesque, sont ainsi ici particulièrement mises en valeur. The Holiday (2006)The Holiday est sans doute aujourd’hui le film le plus connu et le plus diffusé de Nancy Meyers. Pourtant, à sa sortie, au moment des fêtes de fin d’années en 2006, il se positionnera loin derrière Night at the Museum (La Nuit au musée, Shawn Levy) ou The Pursuit of Happyness (À la recherche du bonheur, Gabriele Muccino) avec Will Smith en vedette. C’est avec le temps que cette comédie romantique deviendra un film de chevet pour beaucoup de spectatrices et spectateurs, ainsi qu’une œuvre parmi les plus emblématiques du genre. Ce statut est compréhensible. Cette double histoire d’amour, deux jeunes femmes, l’une américaine, l’autre anglaise, échangeant leurs maisons le temps des vacances de Noël, coche toutes les cases du cinéma romantique. La première de ces héroïnes, Amanda Woods (Cameron Diaz), patronne d’une agence de production de bandes-annonces pour le cinéma, vient de rompre et cherche à s’isoler loin de chez elle quelques jours. La seconde, Iris Simpkins (Kate Winslet), chroniqueuse pour un journal londonien, voit l’homme qu’elle aime se marier avec une autre et décide, elle aussi, de s’accorder du temps pour se reprendre. Une fois l’échange fait, Amanda rencontre par hasard Graham (Jude Law), éditeur de livre d’arts et frère d’Iris, avec qui elle entame une liaison. Iris quant à elle découvre la luxueuse villa d’Amanda à Beverly Hills et fait la connaissance de son voisin, Arthur Abbott (Elli Wallach), un scénariste oscarisé aujourd’hui oublié. L’homme est âgé et sa santé est vacillante. Elle noue aussi une amitié avec Miles Dumont (Jack Black), un compositeur de musiques de films qui collabore régulièrement avec Amanda, partageant avec lui une même cinéphilie nostalgique des classiques du cinéma hollywoodien. The Holiday peut apparaitre comme moins original que Tout peut arriver qui prenait le risque d’évoquer une love story chez des quinqua-sexagénaires. La relation entre Amanda et Graham épouse d’ailleurs tous les clichés de la comédie romantique : deux personnages séduisants mais blessés sentimentalement, maladroits et pris par leurs obligations professionnelles qui les éloignent, éprouvent un coup de foudre immédiat l’un pour l’autre, le tout dans un cadre de campagne anglaise hivernale sans âge, couverte de neige, et un cottage tellement typique qu’il pourrait servir d’image promotionnelle illustrant une boite de sachets de thé ou de chocolats After Eight. On peut voir dans ce segment du film le tribut de Nancy Meyers à la comédie romantique classique, sa volonté d’en assumer cette fois pleinement les codes. Mais The Holiday ne se limite pas à cela. À travers le trajet d’Iris qui découvre avec un regard candide l’univers hollywoodien, Nancy Meyers propose un récit en contrepoint à l’histoire d’Amanda et Graham qui donne au film une véritable dimension réflexive. En effet, depuis Divorce à Hollywood, Meyers s’interroge sur la pérennité de l’âge d’or classique hollywoodien à l’époque contemporaine. Dans cette première réalisation, Albert Brodsky cherche à retrouver cet esprit dans le film qu’il veut réaliser. Dans The Holiday, à travers le personnage du scénariste Arthur Abbott qu’Iris convaincra d’accepter les honneurs que l’Académie veut lui faire, Meyers témoigne de son propre rapport nostalgique à cette période et à ses conventions. La délicatesse du regard qu’elle porte sur son personnage et sur celui qui l’interprète, le nonagénaire Elli Wallach, acteur emblématique de cette époque passée par ses rôles marquants chez Elia Kazan (Baby Doll, 1956), John Sturges (Les Sept Mercenaires, 1960), John Huston (Les Désaxés, 1961), contraste avec la représentation nettement plus critique du film pour lequel Amanda réalise une bande-annonce, un film d’action très caricatural interprété par Lindsay Lohan et James Franco. |

|

|

Signalons également, dans le même esprit nostalgique, ce clin d’œil de Nancy Meyers à ce film classique datant de 1967 qui est à l’origine de son engagement dans une carrière cinématographique. Alors qu’ils cherchent un film à louer dans un vidéoclub, Miles prend le DVD du Lauréat et chantonne la musique du film, ne se rendant pas compte qu’un autre client du vidéoclub les écoute en souriant. Il s’agit de Dustin Hoffman qui, dans Le Lauréat, joue le rôle principal de Benjamin Braddock. Pour l’anecdote, la scène n’a pas été préméditée : Dustin Hoffman venait emprunter un film comme simple client du vidéoclub lorsqu’il a vu l’équipe de tournage de Meyers et, après un échange avec celle-ci, s’est retrouvé dans le film pour cette brève apparition. C’est peut-être parce qu’il assume pleinement et presque naïvement les canons de la comédie romantique classique dans une époque de plus en plus gagnée par le cynisme, que The Holiday est devenu un film à ce point chéri par une partie du public. Nancy Meyers y a appliqué le système de production mis en œuvre pour Tout peut arriver, prenant le temps de préparer longuement le tournage, avec les acteurs comme l’équipe technique. A l’image de la superbe villa dans les Hamptons du film précédent, le magnifique cottage dans le Surrey qui fera couler beaucoup d’encre dans nombre de magazines déco est une recréation en studio minutieusement pensée par Meyers en fonction de sa mise en scène. Les extérieurs typiquement britanniques ont quant à eux été tournés dans le village de Shere, un bourg où le temps semble s’être arrêté. It’s Complicated (Pas si simple, 2009)Trois années s’écoulent à nouveau entre The Holiday et Pas si simple, le temps traditionnellement nécessaire à Nancy Meyers pour préparer un nouveau film. Pas si simple est né de quelques scènes écrites pour Tout peut arriver qui ont donné le sentiment à la réalisatrice qu’elle pouvait les développer plus avant. Dans Tout peut arriver, la dramaturge Erica est restée en bons termes avec Dave (Paul Michael Glaser), son ex-mari, qui lui apprend qu’il va se remarier, ce qui affecte leur fille Marin, car la nouvelle épouse a le même âge qu’elle. Ces quelques séquences, inspirées par la propre relation de Nancy Myers avec son ex-mari Charles Shyer, constituent une intrigue secondaire peu approfondie en regard du récit principal, l’histoire d’amour entre Erica et Harry. |

|

|

Meyers a alors le sentiment qu’un récit qui se focaliserait sur la relation entre une femme divorcée et son ex-mari, remarié à une femme plus jeune, pourrait cette fois occuper le centre de son histoire. Jane Adler (Meryl Streep) dirige une boulangerie de luxe à Santa Barbara. Désireuse d’effectuer de gros travaux dans sa belle propriété, elle fait appel à Adam Schaffer (Steve Martin avec lequel Nancy Meyers avait travaillé sur les deux Père de la mariée), un architecte timide, fraichement divorcé. Celui-ci tombe amoureux de Jane. Entretemps, alors qu’ils assistent à la remise du diplôme universitaire de Luke (Hunter Parrish), le cadet de leurs trois enfants, Jane renoue une relation avec Jake (Alec Baldwin), son ex-mari dont elle est divorcée depuis dix ans. Ce dernier est remarié à Agness (Lake Bell) une jeune femme, trentenaire au caractère affirmé, qui lui impose notamment des traitements de fertilité pour pouvoir tomber enceinte. Sous la pression de sa vie de couple, Jake, par ailleurs assez immature, cherche avec insistance le réconfort auprès de Jane… A nouveau, Nancy Meyers dresse ici le portrait d’une femme forte, autonome et ayant réussi sa vie professionnelle. Elle dépeint aussi une nouvelle fois une histoire sentimentale entre des personnages âgés, évoquant les questions de l’engagement et de la vie sexuelle à l’orée du troisième âge. Meryl Streep a alors soixante ans, exactement le même âge que Nancy Meyers. Depuis Sur la route de Madison (The Bridges of Madison County, 1995) de Clint Eastwood, l’actrice est connue pour sa capacité à interpréter des femmes confrontées au vieillissement. Elle apporte énormément de nuances dans son interprétation de Jane, personnage à la fois dynamique et volontaire, mais aussi éprouvant des doutes quant à la possibilité de refonder à son âge un couple avec Adam ou Jake. Pour Nancy Meyers, présenter une femme divorcée dans un film hollywoodien sous cet angle n’a rien d’habituel, le cinéma réduisant souvent le personnage de la femme divorcée à une caricature aigrie et agressive : « You know, a divorced person is a character that’s not in a lot of movies. Other than the angry woman at the door, dropping-off-the-kids woman, you know. » (BROCK & HANSON, 2015) Le film sort pour la Noël 2009 et est un succès dépassant les 200 millions de dollars malgré des critiques très mitigées. The Intern (Le Nouveau Stagiaire, 2015)Le Nouveau Stagiaire marque une rupture dans l’œuvre de Nancy Meyers. Elle s’y éloigne de la comédie romantique qu’elle a abordée jusqu’ici et choisit de s’attacher à un personnage principal masculin plutôt que féminin. Veuf, Ben Whittaker (Robert De Niro), ancien cadre à la retraite, cherche à s’occuper et postule pour un stage dans une startup new-yorkaise proposant des articles de mode en ligne. Il est repris et se voit associé à la jeune PDG, Jules Ostin (Anne Hathaway) qu’il accompagne dans ses activités. Malgré leur différence d’âge et leur approche très différente du travail, les deux s’apprivoisent mutuellement, chacun comprenant ce que l’autre peut lui apporter en expériences, mais aussi en regard sur la vie alors que le couple de Jules traverse des difficultés liées à son workaholisme. |

|

|

Si, dans le cadre de cet article, nous nous attarderons moins ici sur ce film qui n’est pas une comédie romantique, précisons que Le Nouveau Stagiaire véhicule plusieurs thèmes chers à Nancy Meyers comme le vieillissement et le passage du temps ou la réalisation professionnelle et son dû à la vie privée. Le ton y est aussi léger que dans ses précédents films tout en abordant des questions sociétales telles que les échanges intergénérationnels ou l’égalité professionnelle homme-femme déjà croisée dans Baby Boom et Ce que veulent les femmes. Cette fois, à quelques exceptions près, le film sera globalement mieux accueilli par la critique. Celle-ci relève l’acuité du regard de Meyers sur le monde du travail contemporain. Robert De Niro y est salué pour la retenue qu’il amène dans son jeu. Le film engrange à nouveau 200 millions de dollars de recettes. ConclusionCe parcours dans la carrière de Nancy Meyers nous permet de mettre en évidence quelques récurrences stylistiques. Tout d’abord, si Nancy Meyers ne réalise pas à proprement parler une œuvre autobiographique, elle élabore néanmoins nombre de ses fictions au départ d’éléments personnels, s’inspirant dès ses premiers films comme scénariste, de sa vie de couple ou de son statut de mère au travail (Divorce à Hollywood, Baby Boom). Par la suite, les personnages d’Erica dans Tout peut arriver et de Jane dans Pas si simple peuvent être vus comme des autoportraits de la réalisatrice. Les deux actrices, Diane Keaton et Meryl Streep sont de la même génération que Nancy Meyers et sont représentées dans des rôles de femmes indépendantes qui mènent avec succès leurs propres projets, l’écriture de pièces pour Broadway ou la gestion d’une boulangerie de luxe traditionnelle. La relation avec son ex-mari Charles Shyer et avec ses filles, Annie et Hallie, alimente dans ces deux films les scènes représentants les rapports qu’Erica et Jane ont avec Dave et Jake, leurs ex-maris, ou qu’elles entretiennent avec Marin dans Tout peut arriver, Lauren, Gabby et Luke dans Pas si simple, leurs enfants. Il y a donc dans le cinéma de Nancy Meyers un souci de parler d’abord de ce qu’elle connait, qu’il s’agisse du milieu socio-économique dépeint, la bourgeoisie américaine, ou des rapports de couples et de famille représentés. Ensuite, on peut constater tout au long de son travail, comme scénariste et comme réalisatrice, un attachement à la forme classique du cinéma hollywoodien, loin des effets de modernité qui traversent le cinéma des années 90 et 2000. Ses personnages aiment l’âge d’or du cinéma hollywoodien, Albert Brodsky veut le retrouver dans Divorce à Hollywood, Iris et Miles passent leurs soirées à visionner de vieux films dans The Holiday. Jeanine Basinger (2009), spécialiste du cinéma hollywoodien à la Wesleyan University, a pu comparer les protagonistes des films de Nancy Meyers à ceux de Frank Capra : des personnages accessibles pour le public, avec lesquels il est facilement possible de s’identifier et d’être heureux. Dans un entretien pour la production de Tout peut arriver, l’actrice Frances McDormand (2003), qui interprète la sœur féministe d’Erica, fait très justement écho à ces propos de Basinger, comparant également les films de Meyers aux comédies romantiques des années 30-40, des films dans lesquels les personnages semblent « un peu plus spirituel que la moyenne et disposent d’un peu plus de temps pour s’exprimer que dans la plupart des films actuels ». Enfin, on a pu s’interroger sur la nature féministe des films de Nancy Meyers. Ceux-ci ne sont pas engagés dans un discours militant comme peuvent l’être les réalisations d’une Jane Campion ou d’une Kelly Reichardt. Sans doute faut-il inscrire la spécificité du regard de Meyers dans son époque et sa génération : née en 1949, elle assiste adolescente à l’avènement de la seconde vague féministe qui, dans les années 60, se bat notamment pour l’émancipation sexuelle et professionnelle des femmes. Ces deux axes vont constamment définir ses personnages féminins, des personnages autonomes financièrement, rencontrant le succès dans leur carrière et disposant d’une véritable liberté sexuelle. De toute évidence, on peut inscrire également ces personnages dans le courant postféministe qui émerge dans les années 80 et 90, courant le plus à droite du féminisme, axé sur l’individualisme et la réalisation personnelle. Cependant, il n’y a jamais d’agressivité dans l’empowerment des héroïnes de Nancy Meyers. Leur indépendance est posée comme allant de soi, sans démonstration inutile. Bien sûr, elles doivent composer avec des milieux professionnels patriarcaux (Baby Boom, Ce que veulent les femmes) et des compagnons machistes (Nick dans Ce que Veulent les femmes, Harry dans Tout peut arriver), immatures (Albert dans Divorce à Hollywood, Jake dans Pas si simple), voire toxique (emblématiquement Jasper dans The Holiday), mais c’est avec assurance qu’elles le font, sures de leur légitimité et de leur pouvoir. En ce sens, le cinéma de Nancy Meyers anticipe la caractérisation des personnages féminins dans nombres de films et de séries post #MeToo actuels, tel que, par exemples, les créations de Shonda Rimes (Grey’s Anatomy, Scandal, Murder) ou, plus récemment, la série The Bold Type (Sarah Watson, 2017). Il participe également à ce vaste mouvement dénommé popular feminism (GLITRE, 2011 ; LUYSSEN, 2017) qui intègre et diffuse dans la culture de masse, ici le genre populaire de la comédie romantique, les symboles et les valeurs de la culture féministe. Et aujourd’hui ?

On retrouve dans ce projet l’inscription d’éléments autobiographiques chers à Meyers, une héroïne exerçant le même travail qu’elle, le monde du cinéma hollywoodien, ainsi que l’allusion au cinéma classique hollywoodien et aux comédies romantiques de Lubitsch, allusion déjà présente dans Divorce à Hollywood quarante ans plus tôt. Ce projet n’est cependant plus porté par Netflix qui devait en assurer la production. Nancy Meyers explique que, en travaillant avec la plateforme de streaming, elle n’a pas rencontré les moyens ni le temps qui lui sont nécessaires pour préparer correctement son film. Le film serait actuellement repris en charge par la Warner Bros mais aucune annonce de début de tournage n’est évoquée… Qu’un nouveau film de Nancy Meyers paraisse ou non, à travers cet article, il s’agissait de porter un regard sur une œuvre et une auteure ignorée par la critique, voire fréquemment maltraitée par celle-ci. A la suite de Deborah Jermyn et de son ouvrage sur la réalisatrice, la seule à ce jour à s’être penchée attentivement et de façon compréhensive sur les films de Nancy Meyers, nous avons essayé d’établir quelques lignes de force qui définissent un parcours consistant et cohérent, un « style » Meyers, qui s’origine dans ses propres expériences et s’alimente de ses préoccupations personnelles et professionnelles : celles d’une femme farouchement indépendante traversant les âges d’une vie, de la trentaine à la soixantaine. Appréciée ou non, il y a une auteure Nancy Meyers dont l’œuvre est à la fois significative par la façon dont elle a imposé un regard féminin dans une industrie essentiellement masculine et une contribution essentielle au genre de la comédie romantique, à la charnière entre le classicisme formel de sa mise en scène, nostalgique d’un âge d’or perdu, et la modernité des comportements professionnels et amoureux de ses héroïnes. Alain Hertay Bibliographie BASINGER Jeanine, Can Anybody Make a Movie for Women ?, in The New York Times, 15 décembre 2009 ; BROCK Jeremy & HANSON Briony, BAFTA & BFI Screenwiters’lecture series : Nancy Meyers, BAFTA, 28 septembre 2015, https://www.bafta.org/media-centre/press-releases/bafta-bfi-screenwriters-lecture-series-nancy-meyers/ ; GLITRE Kathrina, Nancy Meyers and « Popular Feminism », in Women on Screen, 2011, pp. 17-30 ; HACHE-BISSETTE Françoise, La Chick lit : romance du XXIe siècle ? in Le Temps des médias. Revue d’histoire, 2012, 19, pp.101-115 ; HERTAY Alain, Entretien avec Michael Singer, 18 avril 2024 (inédit) ; JERMYN Deborah, Nancy Meyers, Bloomsbury Academic, 2017 ; LUYSSEN Johanna, Pop Féminisme, in Dictionnaire des féministes, 2017, https://blog.univ-angers.fr/dictionnairefeministes/2017/01/30/pop-feminisme. |

Nancy Meyers, la « rom-com queen » malaimée

Articles récents

Catégories

- action (1)

- Actualités (49)

- aventure (19)

- bande dessinée (13)

- cinema (12)

- fantastique (15)

- fantasy (15)

- horreur (10)

- illustration (9)

- jeu de rôle (1)

- jeu vidéo (3)

- Jeunesse (6)

- littérature (30)

- musique (2)

- policier (8)

- science-fiction (15)

- sentimental (11)

- série télévisée (4)

Archives

- octobre 2025

- septembre 2025

- juillet 2025

- juin 2025

- mars 2025

- février 2025

- janvier 2025

- décembre 2024

- novembre 2024

- juin 2024

- mai 2024

- mars 2024

- janvier 2024

- décembre 2023

- novembre 2023

- septembre 2023

- juillet 2023

- juin 2023

- avril 2023

- mars 2023

- février 2023

- janvier 2023

- décembre 2022

- octobre 2022

- septembre 2022

- août 2022

- juillet 2022

- juin 2022

- mai 2022

- avril 2022

- mars 2022

- février 2022

- janvier 2022

- décembre 2021

- novembre 2021

- octobre 2021

- février 2021

- janvier 2021

- décembre 2020

- juillet 2019